-

甜蜜陷阱与情感剥削——包养关系中的心理操纵与承诺幻象

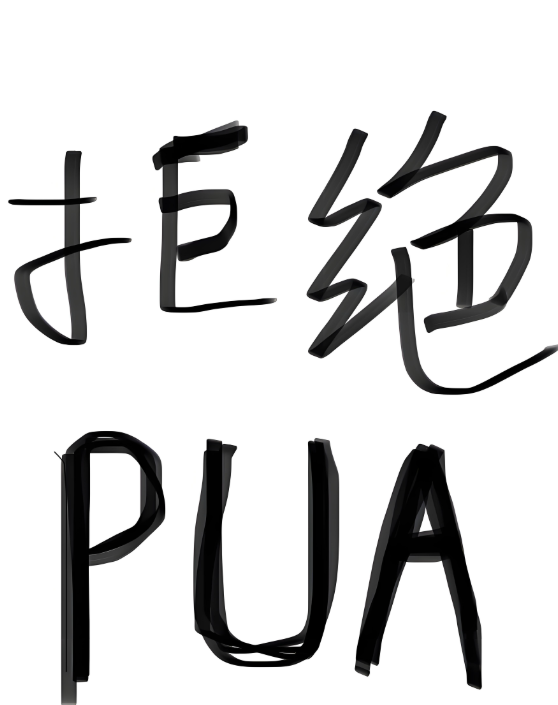

**核心视角:** 深入剖析包养关系中常见的情感操控手段(pUA变体)以及“关系升级”、“真爱”承诺背后的虚幻性。

**内容要点:**

1. **“情感”包装下的交易本质:** 点明无论包装得多么温情(如“干爹/干女儿”、“ mentorship ”、“特殊朋友”),其核心仍是基于物质交换的不平等关系。

2. **常见的心理操纵手法(pUA在包养语境下的变体):**

* **“救世主”叙事:** 供养者以“拯救者”姿态出现,满足被包养者的经济或情感需求,制造依赖和感激。

* **“真爱”承诺与未来幻象:** 以“等时机成熟就结婚”、“你是我最重要的人”等模糊承诺维持关系,利用对方对“转正”的期待进行控制。

* **间歇性强化的“胡萝卜加大棒”:** 时而极度慷慨满足需求(胡萝卜),时而刻意冷淡、威胁撤回支持(大棒),制造焦虑和不安全感,强化控制。

* **贬低与孤立:** 有意无意贬低被包养者的能力、价值或社交圈,暗示“只有我能给你这些”、“离开我你什么都不是”,试图切断其外部支持。

* **制造愧疚感:** 强调自己的付出(金钱、时间、机会成本),让对方觉得亏欠,从而更顺从。

3. **“承诺幻象”的破灭与心理代价:**

* 绝大多数“转正”承诺最终落空,关系通常以供养者厌倦、找到新目标、或原配发现而终结。

* 被包养者投入大量情感和青春后,面临巨大的幻灭感、自我怀疑、被欺骗的愤怒,以及“竹篮打水一场空”的绝望。

* 长期的操控可能导致习得性无助、抑郁、焦虑障碍、信任感崩塌等严重心理创伤。

4. **为何难以脱身?**

* **沉没成本谬误:** 已经投入的时间、情感、甚至放弃的机会成本,让人难以割舍。

* **经济依赖的现实:** 脱离意味着生活水平的骤降,缺乏独立生存的信心和资源。

* **对承诺的幻想:** 即使怀疑,仍抱有一线“万一成真”的希望。

* **操控导致的认知失调:** 为了合理化自己的选择,可能不断自我说服“我们是真爱”、“他/她对我很好”。

5. **结语:** 尖锐指出包养关系中的“情感”和“承诺”往往是操控的工具和维持关系的润滑剂,其本质是剥削而非真爱。呼吁年轻人警惕“情感pUA”,认清其虚幻性,珍视建立在平等、尊重和共同成长基础上的健康亲密关系。寻求独立自主的人生路径,才是获得真正安全感和尊严的根本。

-

灰色地带的阴影——法律、伦理与社会对“包养”现象的审视与挑战

“每月生活费两万,送包送表还送车”——当这样的私信出现在大学校园论坛,点赞数竟远超勤工俭学招聘帖。这不是虚拟故事,而是某高校匿名调查中触目惊心的现实切片。在精致滤镜与生存压力的夹缝间,一条看似铺满鲜花的歧路,正诱惑着部分年轻女性交出人生主动权...

-

权力、欲望与风险共舞——包养关系中的结构性失衡与潜在危机

曾几何时,“找个好人家嫁了”是无数女性心中安稳生活的蓝图。然而,当高居不下的离婚率成为常态,当层出不穷的婚姻纠纷撕开温情面纱,婚姻在部分年轻女性眼中,正逐渐褪去“保障”的光环。越来越多的现实案例显示,婚姻不仅可能无法成为避风港,反而可能带来新的风险与负担...